长三角地区三次产业结构

长三角、珠三角和全国三次产业构成比较(单位:%)

第一产业 第二产业 第三产业

1990年 2004年 1990年 2004年 1990年 2004年

长江三角洲 15.8 4.6 57.0 55.9 27.2 39.6

珠江三角洲 14.4 3.8 44.2 53.8 41.4 42.4

全国 27.1 15.2 41.6 52.9 31.3 31.9

(四)两个三角洲是我国重要的国际贸易基地,两地的进出口贸易总额占全国的60%以上。

2004年,长三角和珠三角进出口贸易总额达到7430.1亿美元,占全国进出口贸易总额的64.4%,比2000年的57.9%提高了6.5个百分点。其中,长三角为4012.3亿美元,占全国比重为34.8%;珠三角为3417.8亿美元,占全国比重为29.6%。

2000―2004年长江和珠江三角洲与全国进出口贸易额比较(单位:亿美元)

2000年 2004年

进出口总额 出口额 进口额 进出口总额 出口额 进口额

长江和珠江三角洲合计 2744.3 1473.5 1270.8 7430.1 3905.2 3524.8

长江三角洲 1235.8 671.0 564.8 4012.3 2083.0 1929.3

珠江三角洲 1508.5 802.5 706.0 3417.8 1822.2 1595.6

全国总计 4742.9 2492.0 2250.9 11545.5 5933.2 5612.3

长三角占全国比重(%) 26.1 26.9 25.1 34.8 35.1 34.4

珠三角占全国比重(%) 31.8 32.2 31.4 29.6 30.7 28.4

长江和珠江三角洲占全国的比重(%) 57.9 59.1 56.5 64.4 65.8 62.8

注:2000年珠江三角洲未包括惠州市区、惠阳市、惠东县和博罗县。

(五)两个三角洲全社会固定资产投资总额占全国比重为25.8%,固定资产投资增速高于全国平均水平。

2004年,长三角和珠三角全社会固定资产投资总额达18155.6亿元,占全国全社会固定资产投资总额的25.8%。其中,长三角为13650.7亿元,占全国的19.4%,珠三角为4504.9亿元,占全国的6.4%。

2001-2004年长江和珠江三角洲全社会固定资产投资总额年均增长22.8%,比全国年均增长20.9%高出1.9个百分点。

2000-2004年长江和珠江三角洲与全国全社会固定资产投资额(单位:亿元)

2000年 2004年 2001-2004年年平均增长率(%)

长江和珠江三角洲合计 7973.6 18155.6 22.8

长三角 5677.7 13650.7 24.5

珠三角 2295.9 4504.9 18.4

全国总计 32917.7 70477.4 20.9

长江和珠江三角洲占全国的比重(%) 24.2 25.8

长三角占全国的比重(%) 17.2 19.4

珠三角占全国的比重(%) 7.0 6.4

(六)两个三角洲吸引外商直接投资超过全国的一半。

2004年长江和珠江三角洲吸引外商直接投资达到310.0亿美元,比2000年增长37.9%,占全国吸引外商直接投资的51.1%。其中,长三角吸引外商直接投资比2000年增长87.4%,占全国的比重由27.5%上升到34.6%;珠三角吸引外商直接投资比2000年下降11.3%,占全国的比重由27.7%下降到16.5%。

2000-2004年长江和珠江三角洲与全国外商直接投资比较(单位:亿美元)

2000年 2004年 2001-2003年年平均增长率(%)

长江和珠江三角洲合计 224.8 310.0 8.4

长三角 112.0 209.9 17.0

珠三角 112.8 100.1 -2.9

全国总计 407.2 606.3 10.5

长江和珠江三角洲占全国的比重(%) 55.2 51.1

长三角占全国的比重(%) 27.5 34.6

珠三角占全国的比重(%) 27.7 16.5

注:长三角是上海、江苏和浙江合计数,珠三角是广东省合计数。

(七)地方财政实力增强,人均财政收入是全国平均水平的1.6倍。

2004年长三角和珠三角财政一般预算内收入达3362.0亿元,占全国财政收入的12.7%,比2000年的12.4%提高了0.3个百分点。其中,长三角一般预算内收入达2426.3亿元,占全国的9.2%;珠三角一般预算内收入达935.7亿元,占全国的3.5%。

2004年长江和珠江三角洲人均财政收入达到3153元,是全国平均水平的1.6倍。2000-2004年长江和珠江三角洲与全国财政收入比较

2000年 2004年

长江和珠江三角洲合计(亿元) 1658.1 3362.0

长三角(亿元) 1059.2 2426.3

珠三角(亿元) 598.9 935.7

全国总计(亿元) 13395.2 26396.5

长江和珠江三角洲占全国的比重(%) 12.4 12.7

长三角占全国的比重(%) 7.9 9.2

珠三角占全国的比重(%) 4.5 3.5

长江和珠江三角洲人均财政收入(元) 1601 3153

全国人均财政收入(元) 1057 2031

(八)两个三角洲地区城市居民生活水平显著提高,人均可支配收入是全国平均水平的1.6 倍。

2004年长三角和珠三角城市居民家庭人均可支配收入为15361元,是全国城市居民家庭人均可支配收入的1.6倍。其中,长三角城市居民家庭人均可支配收入为13431元,是全国城市居民家庭人均可支配收入的1.4倍;珠三角城市居民家庭人均可支配收入为17290元,是全国的1.8倍。

2000-2004年长江和珠江三角洲与全国城市居民人均可支配收入比较

2000年 2004年

长江和珠江三角洲(元) 10952 15361

长三角(元) 8809 13431

珠三角(元) 13094 17290

全国(元) 6280 9422

长江和珠江三角洲为全国的倍数(倍) 1.7 1.6

长三角为全国的倍数(倍) 1.4 1.4

珠三角为全国的倍数(倍) 2.1 1.8

注:珠三角仅包括以下8个城市:广州市、深圳市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、

惠州市区和肇庆市区。

长江三角洲地区是中国经济最为发达的地区之一,其发展有以下几点有利条件:

1. 地理位置优越:长江三角洲地区位于中国东部沿海地区,拥有得天独厚的地理位置优势,便于与全球各地进行贸易往来和交流。

2. 交通便利:长江三角洲地区交通发达,包括陆路、水路、空路等多种交通方式,便于物流运输和人员流动。

3. 产业基础雄厚:长江三角洲地区拥有较为完善的产业体系,包括制造业、服务业、金融业等多个领域,产业链条较为完整,具有较强的产业基础。

4. 人才资源丰富:长江三角洲地区拥有众多高等院校和科研机构,培养了大量的高素质人才,为地区的发展提供了坚实的人才基础。

5. 政策支持力度大:长江三角洲地区得到了国家政策的大力支持,包括税收优惠、产业扶持等多个方面,为地区的发展提供了有力的政策支持。

综上所述,长江三角洲地区拥有得天独厚的地理位置优势、交通便利、产业基础雄厚、人才资源丰富和政策支持力度大等多个有利条件,为地区的发展提供了坚实的基础和保障。

长三角地区推进生产性服务业的外部环境及其意义_中国长江三角洲制造业发展报告一、长三角地区推进生产性服务业的外部环境及其意义1.生产性服务专业化是现代工业发展的必然趋势生产性服务业已经成为国民经济的关键性支柱产业。生产性服务业已经成为制造业集群的重要组成部分。金融、保险、物流、教育培训等生产性服务业与制造业紧密结合,构成了产业集群的服务支撑体系。

一、长三角地区推进生产性服务业的外部环境及其意义

1.生产性服务专业化是现代工业发展的必然趋势

(1)生产性服务业已经成为国民经济的关键性支柱产业。作为一种社会生产方式,分工和专业化的发展大致经历了部门专业化、产品专业化、零部件专业化、工艺专业化和生产服务专业化等阶段。[1]当前,随着工业生产规模和市场范围的扩大,越来越多的生产性服务正在从制造领域中独立出来,通过企业内部分工或外包等形式演化为专门的产业形态,生产性服务业在国民经济中的产业地位不断提升。1998~2003年,美国生产性服务业年均增长5.4%,高于GDP增速0.7个百分点,更高于制造业0.9%的增长水平,占GDP比重达到39.1%,占服务业净产出的59.5%。在OECD国家,金融、保险、房地产及商务服务等生产性服务业占GDP比重也超过了1/3。

(2)生产性服务在产品价值链中的重要性不断凸显。随着技术进步和管理理念的创新,产品真正处于生产制造环节上的时间不断减少,工业生产链条的运转效率越来越多地受到研发、采购、储存、运营、销售、售后服务等服务环节的影响。1998~2003年,美国制造业的中间投入年均增长0.08%,其中生产性服务投入达到0.87%,实物投入为-0.43%;生产性服务占制造业中间投入比重由32.5%升至33.8%。生产性服务在制造领域中的作用也从最初以辅助管理为主的润滑剂作用,发展到20世纪70~90年代以促进功能为主的生产力作用,从20世纪90年代以来逐渐转向以战略功能为主的推进剂作用。[2]

(3)服务外包成为凝聚企业核心竞争力的重要路径。随着市场竞争的不断激烈,塑造核心竞争力的需要,迫使企业不断对自己的价值链环节做出“做或买”的战略抉择,通过外包相对不经济或不擅长的业务,使企业资源更多聚焦于核心业务。由于生产性服务贯穿制造业生产的全过程,而且从多方面对生产效率产生影响,服务外包逐渐成为企业拆解价值链与整合战略业务的主要内容。在价格因素作用下的节约成本和降低风险机制,构成了生产性服务供给外部化的基本动力。随着国内和跨国商务环境的日益复杂、产品与流程创新的加快,生产性服务的人力资本和知识密集型特征越发显著,质量因素不断成为服务外包新的推动力。

(4)生产性服务业已经成为制造业集群的重要组成部分。国内外实践表明,集聚、分工协作、竞争自强化、协同、网络和“区域品牌”等经济效应构成了产业集群的强大竞争优势,导致生产能力的空间集聚呈现持续发展之势,并且不断转化为区域经济高速成长的主要源泉。生产性服务业在产业集群发展中发挥着相当重要的作用,一些产业集群的出现既源于服务业,也依托于服务业。金融、保险、物流、教育培训等生产性服务业与制造业紧密结合,构成了产业集群的服务支撑体系。对产业集群和制造企业来说,产品链条上的技术研发、人员培训、经营管理、会计服务、信息服务等关键环节是否能够得到相关支撑服务体系的协作与配合,已经成为影响集群竞争力的重要因素。

(5)制造企业出现服务化趋势。许多企业的作业管理已从制造领域延伸到了服务领域,一些企业的主要业务甚至开始由制造向服务衍生和转移。在许多著名的跨国公司中,服务业在产值和利润中所占比重越来越高,使得很难判断它是制造企业还是服务企业。例如,美国通用电气公司把服务渗透到了自己的日常作业管理之中,使企业的制造功能向服务功能转化,同时通过GECapital这一世界上最大的财务公司大力发展金融业,极大地增强了市场竞争力。2003年,金融业务贡献的利润占美国通用汽车公司总利润的89%,成为这家汽车制造业巨头的主要利润来源。20世纪90年代中后期,IBM开始由制造商向服务商转变,到2002年服务业务收入已占总收入的50%,到2004年更是高达75%。

2.加速发展生产性服务业的现实意义

(1)转变经济增长方式、走新型工业化道路的内在要求。转变经济增长方式的关键是使增长机制由过度依赖资金、自然资源和环境投入,以量的扩张实现增长,转向更多依靠提高劳动者素质和技术进步,以提高效率获取经济增长。服务业具有需求收入弹性高、发展潜力巨大、资源环境亲和的特点,是经济可持续增长的重要源泉。从中间投入结构看,走新型工业化道路意味着降低非再生性资源消耗在制造业中间投入中的比重,相应提高再生性资源耗费比重,进而使工业对实物资源的需求相对下降,对服务资源的需求相对上升。因此,大力发展金融、保险、物流、咨询、信息服务、科技开发、商务服务、教育培训等现代服务业,使制造领域中的各类产业要素得到充分激活和最优配置,是实现全面可持续发展的必然选择。

(2)提升制造业产业竞争力、推进产业结构升级的重要保障。目前,我国尚处于工业化过程中期,经济增长还将主要依靠工业特别是制造业的增长。改革以来,依靠无限供给的低成本劳动力优势,单纯扩大加工规模降低成本、为跨国公司代工的制造业发展模式,已经遇到了越来越大的战略局限性。随着消费需求的升级、产业要素价格的上涨以及加入WTO过渡期结束后与国内外市场竞争的全面对接,我国制造业将面临严峻的产业升级和结构高级化的挑战。发达国家的经验表明,在工业化中后期,随着分工深化和服务外包化趋势,企业的业务流程、组织架构不断调整,从制造领域独立出来的设计策划、技术研发、物流等生产性服务业,对制造业升级的支撑作用逐渐显现。从这个意义上讲,积极发展生产性服务业,为制造业提供全面、完善的协作与配套环境,是提升我国制造业竞争力、推进产业结构调整的前提和保证。

(3)扩大城市就业、推进城市化与工业化协同发展的现实选择。长期以来,由于在战略上没有充分重视城市对工业发展的聚集和支撑效应,我国城市化水平与工业化进程出现了比较明显的脱节。2004年,城市化率与工业化率之比仅为1.02,远低于国际公认的1.4~2.5的合理值。从就业结构看,我国服务业就业比重为30.6%,世界上大多数低收入和中等收入国家一般为45%,发达国家大都在70%左右。造成这种状况的原因在于,工业布局相对分散弱化了对生产性服务的中间需求,而以生产性服务为主的城市服务体系发展滞后直接导致了城市就业岗位短缺。因此,以生产性服务业为突破口,着力强化城市对制造业发展的配套服务功能,不仅可以有效提升城市对工业化的集聚和承载能力,更能够在深层次上打破限制城市发展的根本束缚,为城市化进程开辟更大的拓展空间。

阅读原文

有用

|

分享

学院美发培训选择学校必须注意的几个要点!

学院美发培训粤港芭莎。致力于培养中国美发界专业人才。学院美发培训粤港芭莎教学品质卓著,专业美发团队打造。

本月117人已咨询相关问题

咨询

wap.basasvip.com广告

法国Vitavea褪黑素天然安瓶退黑色素睡眠片软胶囊

¥399 元¥399 元

购买

淘宝热卖广告

2023年高性价比笔记本电脑推荐,笔记本电脑哪个牌子性价比高

值得一看的笔记本相关信息推荐

笔记本电脑哪个牌子性价比高,2023年性价比高的笔记本电脑,平价笔记本电脑选购指南!超薄笔记本电脑,大众推荐的笔记本电脑,口碑好,轻薄又好看!

bjbdn.sigeer.cn广告

大家还在搜

产业演变对长三角地区的有利影响

珠三角影响服务业的因素

长三角经济发展对环境的影响

影响服务业的区位因素有哪些

影响服务业布局的区位因素

长三角工业基地发展的不利条件

长三角产业转移的特点

影响服务业区位因素

——

已经到底了

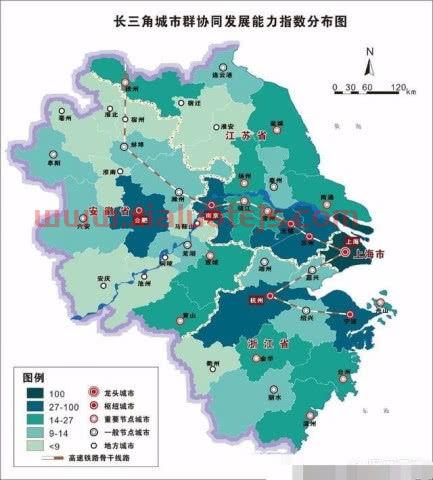

一、全面推进一体化,促进区域协调发展

随着经济全球化与区域一体化发展,国家之间的竞争越来越集中表现在城市群之间的竞争,城市群一体化成为增强国家、区域综合竞争力的关键任务。

1、长三角城市群是“一带一路”与长江经济带重要的交汇地带,已跻身成为全球六大世界级城市群之一,是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一,在国家现代化建设大局和全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位。推动长三角一体化发展,增强长三角地区创新能力和竞争能力,提高经济集聚度、区域连接性和政策协同效率,对引领全国高质量发展、建设现代化经济体系具有重大意义。

2、长三角一体化涉及三省一市的互联互通、要素自由流动和配置。从全国来看,长三角一体化的目标是建立全国发展强劲活跃增长极、一体化示范区、高质量发展样板区、现代化引领区和新时代改革开放新高地,通过将长三角打造成核心引擎和重要“增长极”,带动全国发展。就区域发展而言,长三角一体化通过深化跨区域合作,形成一体化发展市场体系,率先实现基础设施互联互通、科创产业深度融合、生态环境共保联治、公共服务普惠共享,推动区域一体化发展从项目协同走向区域一体化制度创新。

3、长三角一体化是区域协调的发展。这体现在两个层面:从区域层面来看,长三角一体化是三省一市的区域协调发展。从国家层面来看,将长三角一体化和粤港澳大湾区、京津冀一体化,以及成渝城市群、长江中游城市群的发展放在更加宏大的国家战略背景层面来看,则形成了东、南、西、北、中全国协调发展的态势。这对于促进区域协调均衡发展,具有重大意义。

二、金融一体化先行,释放经济增长动能

金融作为经济和社会发展的核心和推动力,在长三角一体化过程中应当发挥核心和引领作用。这种引领作用体现在如下三个方面:

1、公共金融服务应当促进区域公共基础设施和服务互联互通。长三角一体化的基础是铁路、公路等公共基础设施以及市政、民政等公共服务的互联互通。开展基础设施和公共服务互联互通建设,需要大量的资金。金融机构应当加强PPP等融资创新,大力发展公共金融服务。

2、企业金融服务应当促进区域创新产业体系建设。加强长三角区域的核心竞争力,关键是建立创新产业体系。长三角地区总部经济发达、民营经济发达、产业门类齐全,聚集了一批具有市场竞争力的大型骨干企业,也拥有一大批具备市场潜力的中小微企业。金融机构应当加强企业金融服务创新,服务好区域内大型骨干企业,助力有市场潜力的中小微企业做大做强,实现区域市场主体竞争力的提升。

3、个人金融服务应当促进辖内居民财富增值和消费升级。居民财富和消费是拉动内需的必不可少的构成要件,尤其是在后疫情时代,促进经济国内、国外双循环发展意义重大。长三角辖内居民人均财富和消费均长期居于全国前列。金融机构应当加大金融支持力度,大力发展资产管理和消费金融业务,促进居民财富增长和消费升级,从而拉动内需增长。

4、绿色金融服务应当促进区域生态环境共保联治。长三角一体化,应当坚持生态保护优先,加强生态空间共保,推动环境协同治理,夯实绿色发展生态本底,努力建设绿色美丽长三角。金融机构应当大力发展绿色金融,为区域生态修复和长江流域环境保护做出应有的贡献。

三、发挥集中化优势,贡献上海金融力量

上海作为全国和国际金融中心,应当发挥金融机构集中、企业总部集中、人才资源集中这三项集中化优势,为长三角一体化的贡献上海金融力量。具体而言,可以从以下五个方面着手:

1、完善金融基础设施,建立长三角金融信息数据库

要发挥金融对经济发展的促进作用,前提是建立大数据等金融基础设施。金融大数据主要分布在实体企业、金融科技企业、持牌金融机构和金融监管机构中,涉及居民和企业的金融资产、收入、消费、投资、风险水平等要素,有很强的隐私性和保密性。要打通这些信息,进而对其进行利用以促进区域经济发展,就要求 *** 和市场两种力量相互配合,充分利用大数据、云计算、区块链等金融科技手段,建立统一的数据标准和金融信息数据库。例如,在城市服务方面,可以将各金融机构、第三方支付机构和相关企业的支付清算系统连接起来,实现通存通兑,便利市民在公共交通、水电缴费等城市服务领域的支付手段;在社会服务方面,可以通过金融信息数据库助推长三角公共服务一体化,实现异地养老、异地用工、异地医保结算。

2、打造在岸/离岸金融中心,促进贸易投资便利化

目前,上海已初步建立了以陆家嘴核心区为中心的在岸型国际金融中心。同时,上海自贸区在改革开放政策上也取得了一定的突破,成为了建设离岸型金融中心的天然良港。上海应以建设在岸/离岸国际金融中心为新起点,建立以陆家嘴为核心的在岸金融中心,其职能包括人民币定价、交易结算、证券融资、大宗商品定价、资产管理等;建立以自贸区临港新片区为核心的离岸金融中心,其职能包括海外投资、离岸人民币定价、跨境贸易融资等。通过建立国际/国内两个金融中心,促进长三角吸引好外资,利用好内资,实现贸易投资的便利化。

3、大力发展科创金融,建立科创板生态

长三角一体化发展的核心驱动力是科技进步。上海应当借助科创板的有利条件大力发展科创金融,建立科创板生态,助力G60科创走廊建设和长三角科技企业发展。操作层面,可以以 *** 平台对接科创母基金和科创板的形式,对科创企业进行进行先期辅导和投资。对进入科创母基金的企业,通过跟踪辅导和服务协调机制对其进行专项支持。对符合条件的企业,纳入科创板后备企业数据库。通过对科创企业提供全生命周期的金融服务,培育优质企业,为其在科创板上市融资提供便利。

4、重视供应链金融,促进产业升级

长三角地区民营经济发达,存在大量的中小微企业。这些企业依附于供应链核心企业,形成了完整的产业生态。这些中小微企业能否发展壮大,对长三角产业升级具有重大意义。在区域协调发展的过程中,上海应当充分发展总部经济优势,以供应链核心企业为圆心,重视供应链金融,向上下游企业延伸提供金融服务,帮助中小微企业发展,促进产业升级。具体而言,就是要大力发展应收账款融资、预付账款融资、存货融资以及信用贷款融资四项业务。

5、建立区域风险预警体系,协调统一监管机制

长三角金融服务的健康一体化发展,离不开区域联动的风险预警体系和相互协调的监管机制。上海应当充分发挥人民银行上海总部的区域协调作用,联结三省一市相关金融监管机构,开展长三角金融监管机制的顶层设计,实现协同统一监管。同时,要基于大数据等金融基础设施,建议区域联动的风险预警体系,从源头开始就把控实质风险,形成市场监管、税务、公安、司法机关、金融机构、金融科技企业间的有效互动,形成全流程风控体系。

提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...

本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...

本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...

申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...

本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...